音楽史には、時代を超えて人々の心を掴み続ける曲がある。ビートルズの『Let It Be』が「あるがままに」というメッセージを刻んだように、令和の時代にも新たな「Let It Be」が生まれた。それが 『こまのうた』 である。

この曲はシンプルながら、非常に深いテーマを内包している。五角形の将棋の駒というユニークな視点から、個性と自由の尊さを描き出す歌詞は寓話的な美しさをまといつつも、単なるファンタジーにはとどまらない。まるで現代を生きる私たちの姿を映し出すかのように、社会的な期待と個人の自由のせめぎ合いを繊細にあぶり出しているのだ。

—詩的な美しさと普遍的メッセージ—

このフレーズは、人生のどこかで"レール"を強いられる私たちの姿を想起させる。しかし、この曲はただの窮屈さを嘆くものではない。「まっさらのままで 風に吹かれて 歩いて行くのは ダメなのかな?」という問いが、自由への希望を示唆するからだ。その問いかけは本作を、単なる一曲を超えた時代を超越する哲学的メッセージへと昇華している。

MVの冒頭に浮かび上がる「だれかのうた」の文字が、楽曲の普遍性を象徴している

—メロディとリズムが紡ぐ解放の旋律—

楽曲構成も、そのテーマを象徴的に体現する。五角形の駒が盤上を転がるような揺れを感じさせるコード進行は、どこか切なさを宿しつつも自由を感じさせるメロディラインと絶妙に調和している。その上に重なる温かなボーカルが、聴く者の心にそっと寄り添う。これはまさに、音楽という表現を通じた"自己肯定"と"解放"の旅にほかならない。

—『こまのうた』が"令和のLet It Be"たるゆえん—

なぜ『こまのうた』が「令和のLet It Be」と言われるのか。それは、「社会的な役割を持つことが正義」とされがちな現代において、その重圧に苦しむすべての人々の心をそっと包み込み、支えてくれるからである。同時に、「自由に生きたい」という誰しもの内なる願いを力強く肯定する。その優しさと強さこそが、今の時代に必要とされるアンセムとしての輝きにほかならない。

『こまのうた』は、たった一曲を超えた"生き方の象徴"と言える。人生に迷い、周囲の期待と自分の意思の間で揺れ動く人が、この曲を聴けばきっと道しるべを見つけられるだろう。「まっさらのままで歩いて行くのは、ダメなのかな?」——その疑問があなたを自由へといざなう合図になる。静かに、しかし確かに背中を押してくれる『こまのうた』は、令和という時代に生まれた"あるがままの美しさ"を讃える新たな名曲だ。

哲学と思想史の視点から読み解く『こまのうた』

この曲の核心を貫くテーマは、「自己の自由とは何か?」という人類普遍の哲学的問いである。西洋哲学をひも解くと、ジャン=ジャック・ルソーやフリードリヒ・ニーチェの思想と深く呼応していることが見えてくる。

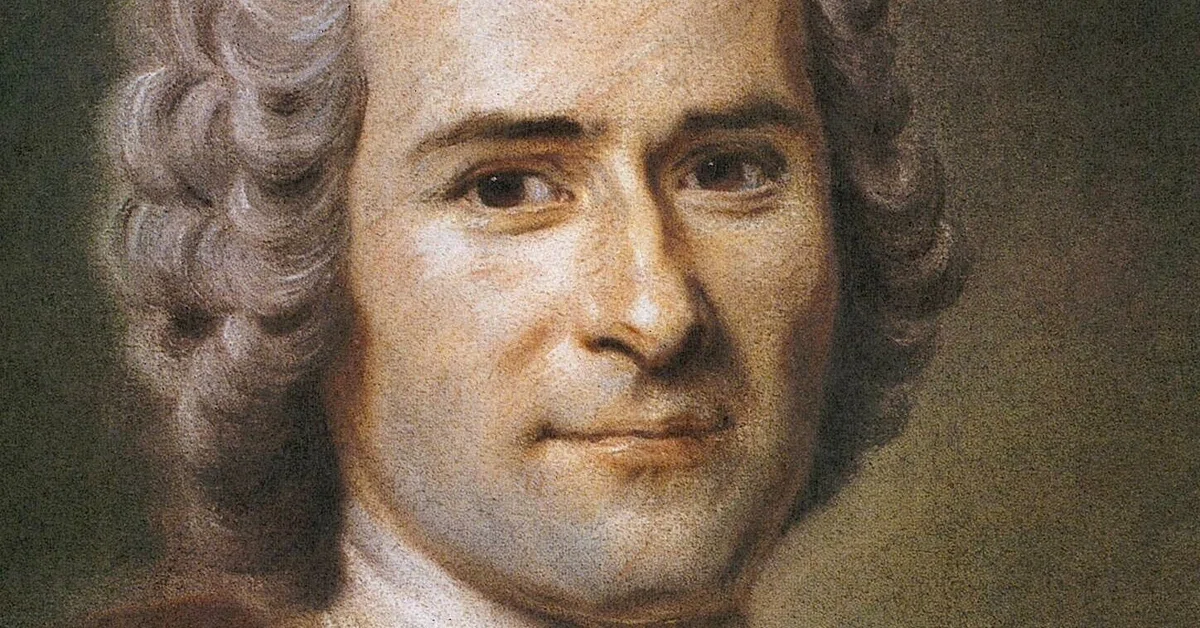

ジャン=ジャック・ルソー

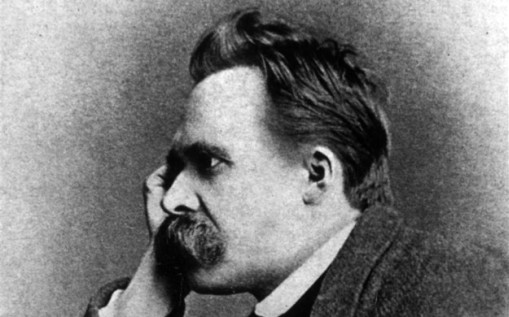

フリードリヒ・ニーチェ

ルソーは『社会契約論』で、「人間は生まれながらにして自由でありながら、社会の枠組みによって鎖につながれている」と述べた。『こまのうた』に登場する五角形の駒は、何者でもない「白紙」の存在でありながら、周囲から「役割を持て」と迫られる。ここには、現代社会における「肩書き」「キャリア」「社会的役割」という見えない鎖のメタファーが重なっているのだ。

一方、ニーチェの超人思想は、社会が押しつける価値観や固定観念から抜け出し、自らの意志で生きることを説く。『こまのうた』の主人公は、あえて「王」や「飛車」などの既成の価値を選ばず、「まっさらなまま」であろうとする。これは「超人になることを拒む超人」とでも言うべき存在であり、まさに既存の価値観に挑み続けるニーチェ的な姿勢を体現していると言える。

さらに、東洋思想との親和性も見逃せない。道教では「無為自然」を理想とし、自然の流れに身を任せる生き方を重んじる。『こまのうた』にある「風に吹かれて歩いて行くのはダメなのかな?」という問いは、そのまま老荘思想の"自然体"のエッセンスを含んでいる。

こうした視点で見ると、『こまのうた』は一つの楽曲にとどまらず、西洋・東洋を問わず普遍的な哲学の根源を問いかける深遠な作品と位置づけられるのだ。